我看过那么多英剧, 却依然掰不弯这一生--腐国基剧十佳

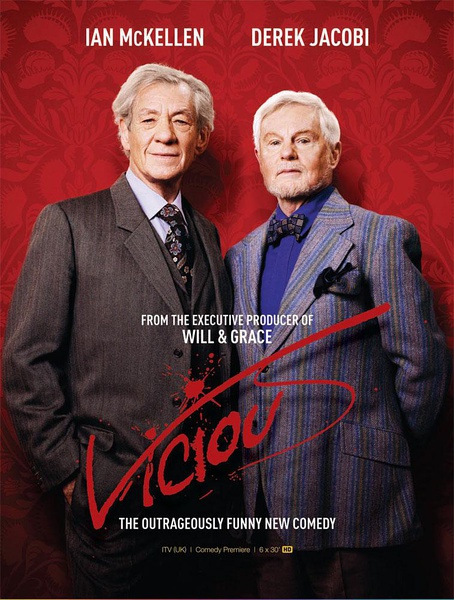

一部极其考验演技和把控力的情景喜剧。两位同居48年的“老同志”,弗雷迪和斯图尔特,一人曾是演员一人是酒吧侍者,如今二人已入暮年,生活在一幢大房子里,和帅哥新邻居、插科打诨一辈子的闺蜜们每天一起聊天喝茶,互相斗嘴也互相做伴。英剧原本就自带做作光环,举手投足间有一股和美剧截然不同的故作姿态的劲头,更何况主角是一对性格古怪的老同志呢。两位老戏骨把那种做作感故意变成了一种强调出来的表演方式,但绝不会让你感到突兀。这之间收放的尺度是太难做到的事情。密集的包袱和颇为高级的笑料让这部英国情景喜剧成为了不可多得的教材般的作品。出演两位老“同志”的演员都是出生于1930年代的资深艺人,其中一人是伊恩·麦克莱恩(Sir Ian McKellen),如果你们喜欢《指环王》《霍比特人》还有《X战警》什么的,对他绝不会陌生。这种剧是那种在表面近乎刻薄的互相嘲讽中永远渗透着生活暖意的作品,互相讥讽得有多狠,相互依恋得就有多深,如果你把这对儿老“同志”置换成普通异性恋人也可以讲述这样的故事,只是老“同志”的设定本身就有一丝有趣、古怪、尖酸和无奈在其中。(考虑到伊恩爵士本人是个于1988年出柜的老人,好像就更辛酸了。——周刊君) 设定和结构都很不一样的喜剧。每一集都是从当下开始,从两个“同志”的对话和生活情境中,找出一样事物,回溯到多年以前,由那个物品带出当年的一切。故事中的男主角,如今已经是拥有自己事业的,无需掩饰性向的时尚人士,而当年,他还是个孩子的时候,他所历经的一切心理变化,家庭成员间的故事,周遭每个人的荒诞都通过回溯的方式一一呈现。如果说,绝大多数Gay剧都是描摹同志们当下的生活和故事,那么这部喜剧则侧重于一个“同志”在逐渐认清自己性取向过程中的故事。一个不求上进的父亲,一个嗜酒如命的母亲,一个眼盲又疯癫的姨妈,同样是gay的邻居以及一个封闭的小镇。生活中充满突发事件,家人间相互打击也相互慰藉。作为一个孩子,对于性向这种事必然经历着懵懂和恐惧,他有试穿裙子被发现时的尴尬,会因被同学嘲讽而担忧,也有被家人理解时的安慰。虽然这部喜剧的主角是一个“同志”,但它没有将其设定为视角的核心,人们没有对这个孩子的性向多么大惊小怪或惊恐万分,也没有披上政治正确的外衣做洒脱状,而更多的是呈现一个家庭中成员们各自的困境,作为一个gay的少年心绪,那只是诸多生活困境中的一部分而已。扮演嗜酒的母亲的演员是奥利维娅·科尔曼(Olivia Colman),因为日后在《小镇疑云》中扮演女一号被影迷喜爱。她特别适合扮演这种不修边幅,但家常可爱的家庭主妇形象。这一次,她在充满做旧感的镜头中同样有着出色表现。 6.《唇唇欲动》Lip Service 政治正确这个事,我还是懂的,所以不会只说Gay片,这部描写蕾丝边的剧情剧更加优异。这部剧的英文名其实叫Lip Service,够直白了吧?对于大多数观众——尤其是男性观众——来说,蕾丝边的亲热比起小伙子们的缠绵要容易接受得多,更不用说这剧里充满了帅T和大美妞。这部戏基本上每集都逃不开两个姑娘在一起时的喘息和尖叫。相比于《黄瓜》《香蕉》在言论和动作上的大尺度,这部剧属于那种拍床戏时走写意路线的范儿,在保留了一些必要的亲热镜头之余,非常注重气氛渲染和心理描摹,当然,有时,姑娘们在床上也粗暴而直接。女主角是一个移居纽约的摄影师,因为把自己养大的姨妈去世,回到了英国,与前女友重逢,与老友重聚,也开始认识新的伴侣。这是那种大城市中孤独女孩的设定,一个孤儿,被亲戚养大,但也与他们切断联系多年,与前女友不辞而别,在另一座大都市中过着看似恣意放纵却孤独寂寞的生活,她的生活有多放纵,她的内心就有多紧闭,她只向人们敞开自己的身体,却向所有人锁闭自己的内心。她重回故乡的生活,就是开启内心的旅途。这个孤独女孩的周围,还有几个蕾丝边的好友,她们也在工作和感情之间一点点认清自我。这部剧在向猎奇的人们敞视了蕾丝边的卧室之外,也更着力地描写她们的工作焦虑,生活烦恼以及感情的甜蜜与失意。当女主角落寞而故作坚强状地走在夜晚的都市中,每个生活在大城市的人都会从她身上看到自己。

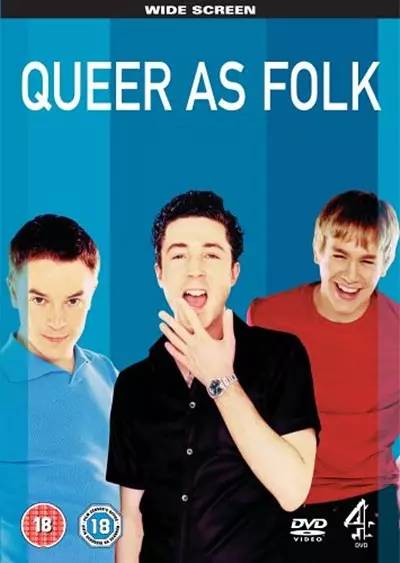

两个女人,一个骗子,一个上流豪门,一个陋巷之家,一场女人之间的爱情,两段被改变的命运,一笔钱财和一场杀戮。一切具备商业性的元素,这里都有,但也被处理得细腻而微妙。这部剧几乎就是这类故事的样板式叙述,它可以被放置在任何一个年代,有阴谋也有爱情,多次出人意料地翻转,无法挽回的命运变幻。当贵族小姐和她的女佣拥吻一处的时候,那几乎是这十部同性英剧中最曼妙的一场情欲戏,湿润,投入,纵情却又如此绝望。 说过了Gay和Les,我们来说一部跨性别人群的剧集。这剧名翻译得直白而粗暴,很有1990年代的录像厅遗风。这部剧的原名叫"Hit and Miss",你们自己体会下翻译成中文后的山寨气。不过,这部英剧的主角确实是一个变性双面杀手,但它讲的却是一个家庭故事,温暖又悲情。女主角,哦不,其实是男主角,嗳,算了,还是女主角吧,由科洛·塞维尼(Chloe Sevigny)出演,她曾经出演过那部著名的《男孩不哭》——同样是一部经典的跨性别设定电影。这一次,科洛·塞维尼很酷,扮演一个打扮妖娆,身手不凡的职业杀手米娅。平时,没人看得出她曾是男儿身,原本她正在给自己的变性手术攒钱,但突然接到了前女友的来信。前女友意外早逝,却告诉她,他们有一个儿子……历经内心挣扎之后,她还是决定去见见自己的骨肉,却看到了一个底层家庭不堪的生活。她决定留下来,努力融入。她一直用冷酷维系的平衡被一点点打破,她变得温柔也遭遇了爱情,最终,她被那一家人接纳,尤其与儿子建立了深厚的感情,但也引来了杀身之祸。 这六集短剧中,用来描述杀手杀人的篇幅很少,更多的时候,镜头都对准了那个家庭内部的琐事和女主角的内心冲突。某种程度上说,这是一部悲剧,出身于底层而无法改变的命运,永处于社会边缘的状态,始终与狼藉和死亡相伴。那一家人的无奈、挣扎和为了保持自尊而表现出的攻击性令人心碎。那些清冷孤寂的外景和飘渺的配乐,都鼓动着绝望的气息。这部剧的最后一幕有着出人意料的力量。任务失败的女主角被自己的老板用枪威胁,突然间,刚刚四五岁的小儿子端着一把猎枪对准了那个男人。那个瞬间,米娅脸上的表情从震惊一点点滑向欣慰与感动,她终于看到了儿子在保护自己,那么小的孩子用这种酷烈的方式承认了这段跨越性别的亲情。那是最团圆的结尾也是对亲情认定最残酷的方式。 之所以选入这部剧集,是出于致敬。更多的人知道“同志亦凡人”这几个字应该是看了那部美版的剧集,但1999年,这部英剧就已经正式推出。就在它刚刚播出不久,电视台内部就发生过一次激烈的争论。争论的内容有关节目尺度以及这样的人物设定是否能“代表”Gay这个群体。它的编剧拉塞尔·T·戴维斯(Russell T Davies)最终说了一句值得被铭记的话,“好的戏剧从不是为了代表什么。”是的,好的戏剧负责讲好故事,那些意义与意味都是副产品,自然流露或者被众人解读,它可以被一些人奉为代言者,但戏剧创作本身决不能为了代表谁,它应该只对本身负责。拉塞尔·T·戴维斯在十几年之后,又参与创作了《黄瓜》《香蕉》《豆腐》三部曲,再一次成就经典。在新剧《豆腐》中,众多年纪不一的演员纷纷提到自己当年看到这部剧集时的震惊与狂喜。在当时的氛围中,这些对自己的性取向还羞于启齿的人来讲,这部剧是福音、解药和宣言。这部剧让他们可以正视自己,不再需要活在一个躯壳中。★ (本文代表作者个人观点) |